第10回 青ではなく赤

はじめに

京都大学霊長類研究所でヒトが本能的にヘビを恐れる理由は「色」にあることを発表した1)。4~5歳の子供111人を対象に行った実験によると、視覚探査でヘビを選ぶ反応時間はカラー画像の方が白黒より短いことがわかった。

イヌやネズミより嗅覚が衰えた分、私たちは「色」をみる視覚が発達したとも見られている。メイクアップ化粧品の微妙な色は、私たちのビジネスの生命線である。そこで今回は色について皮膚科学の側面から述べる。

植物工場

植物の成長の多くは、太陽光の影響に左右される。最近注目の植物工場は、農作業の省力化、高齢者や障害者の雇用機会創出などの利点もあり、2020年には640億円に成長する見通しである。葉物野菜栽培にふさわしい光源の選択を行い、植物がいかに効率よくエネルギーとして光を吸収するか、そして、運用経費を施設全体でいかに安くできるかにかかっている(図1)。

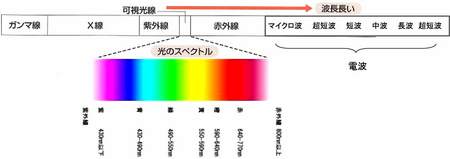

植物が利用する光は主として可視光線だが、光の色(波長)によって植物の成長に与える効果が異なっている。植物は光合成で成長するが、それ以外に光形態形成が重要な光反応である。光形態形成とは種子発芽、花芽分化、開花、子葉の展開、葉緑素合成、節間伸長などの植物の質的な変化を指し、これには弱光反応と強光反応があり、フィトクロームという色素の働きを介して誘起される。

強光反応では葉緑素合成は青色光によって促進され、赤色光によって阻害される傾向がある。光合成に対しては640~690nmの赤色光の効果がもっとも大きく、葉の正常な形態形成には420~470nmの青色光が必要とされる。植物の種や成長段階に応じて、赤色光と青色光の最適な割合があると考えられている。

色を識別する皮膚

私たちの皮膚は「色を見ることができる!」と言って信じられるだろうか? 最近の研究で皮膚が色を識別することがわかってきたので紹介する。

私たちはサンケア製品を使ってお肌の大敵、紫外線カットをする。これは太陽光の中の紫外線(波長400nm位)に、表皮の下にあるメラノサイト細胞が反応してメラニンという黒い物質を作る日焼けを防ぐためである。皮膚は紫外線という光を感じるが、それより長い波長(可視光)の影響は受けないと長い間考えられてきた。しかし、その常識をくつがえす発表2)があった。

皮膚の角層バリアを、セロハンテープを貼って壊す。光の3原色である赤(620~750nm)、緑(500~580nm)、青(450~480nm)のLED(発光ダイオード)の光をあててみた。すると赤い光をあてるとバリアの回復が速くなる。緑は変化なし。青だとバリアの回復は遅れたのである。培養した皮膚でも同じような結果を得られた。

人間は波長の長短を色として感じているが、色を識別できるのは、網膜にあるタンパク質「オプシン」のおかげである。波長の長い赤い光を受容するオプシンもあれば、短い青い光を受容するオプシンもある。皮膚のオプシンの遺伝子配列の一部が眼の網膜と一緒だということもわかってきた。しかも、光の明暗を感じるタンパク質の「ロドプシン」も表皮に存在する。

皮膚は視覚と違ったシステムで色を感じていると言えるかもしれない。皮膚は紫外線や、熱をもつ赤外線を感じているのだから、可視光だけ識別しないと考える方が不自然かもしれない。

我々の身近に存在する光とは電磁波である。通常は波長が長い短いとか、目に見える光(可視光)と目に見えない光(紫外線および赤外線など)というように分類(図2)されているが、元来光の波長そのものに境界はなく、あくまでも見る能力がその境界を作っている。

私たちの皮膚は、その表皮のセンサー機能の精度を保つために、常に表面を入れ替えないといけない。だから垢として落としているともいえる。赤外線(750nm以上)まで見えるヘビのことを考えると、人間の眼に見える波長領域をたまたま可視光といっているのかもしれない。

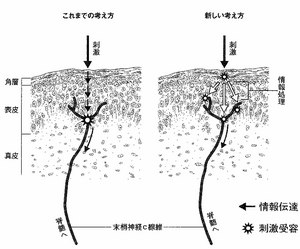

それ以外にも、表皮細胞に唐辛子の辛み成分カプサイシンを入れたら細胞が反応し、細胞内のカルシウム濃度が上昇した。神経のない細胞に反応があったということは、辛みが神経を刺激しているのではなく、最初に表皮が反応し、その刺激が末梢神経に伝わっているということである。"辛さ"、"熱さ"をまず表皮細胞レベルで感じ情報処理している(図3)。

脳がもっている身体の各部位からのシグナルを受けホルモン分泌をしているシステムを、表皮ももっているのではないかと考えられる。進化論から考えると、多細胞生物が発生した段階で上皮が存在した。クラゲのように中枢神経がなくても敵から逃げることができるのは、表皮にその判断システムが備わっているからである。

島田邦男

琉球ボーテ(株) 代表取締役

1955年東京生まれ 工学博士 大分大学大学院工学研究科卒業、化粧品会社勤務を経て日油㈱を2014年退職。 日本化粧品技術者会東京支部常議員、日本油化学会関東支部副支部長、日中化粧品国際交流協会専門家委員、東京農業大学客員教授。 日油筑波研究所でグループリーダーとしてリン脂質ポリマーの評価研究を実施。 日本油化学会エディター賞受賞。経済産業省 特許出願技術動向調査委員を歴任。 主な著書に 「Nanotechnology for Producing Novel Cosmetics in Japan」((株)シーエムシー出版) 「Formulas,Ingredients and Production of Cosmetics」(Springer-Veriag GmbH) 他多数

ライブラリ・無料

ダウンロードコーナー

PDF版 ダウンロード販売

気になる刊行物をPDFで

ダウンロード

紙面を探す

化粧品

マーケティング情報

マーケティングに役立つ

情報が満載

紙面を探す

調査レポート

化粧品業界での戦略に

役立つレポート

レポートを探す

粧界データ集

メーカー製品一覧などの

データ集をダウンロード

無料でダウンロード

化粧品容器カタログ

ライブラリー

容器メーカーの

最新カタログを公開中

カタログを探す

デジタル紙面版

2010年1月から最新号まで

デジタルアーカイブ化

無料で見る

刊行物紹介

週刊/毎週月曜日発行

週刊粧業

化粧品、日用品、医薬品、美容業、装粧品、エステティック等を中心とした生産・流通産業界の総合専門情報紙。

季刊/年4回

C&T

化粧品、日用品、アクセサリーなどの業界別の市場動向をはじめ、戦略、流通、経営、マーケティングを扱う情報専門誌。

週刊/毎週月曜日発行

粧業日報

化粧品、トイレタリー、石鹸、歯磨、日用品に関する情報の速報版。業界のエグゼクティブ必読の情報紙。

週刊/毎週月曜日発行

訪販ジャーナル

昭和33年に創刊された、わが国初の訪問販売化粧品業界の専門情報紙。

速報ニュース

アクセスランキング

- 日間

- 週間

- 月間