大成建設株式会社

第3回 BCP戦略の要は「最適な復旧曲線」を描く事です

2012.03.30

この連載では、BCP構築のポイントについて、ファシリティの視点を踏まえて解説しています。今回は、BCPにおける戦略づくりのポイントを解説します。

事業継続計画は、いざという時に計画した通りに事を運ぶための戦略と行動をまとめたものです。では、事業継続における「戦略」とは何を指すのでしょうか。

それは、会社の存続にとって重要な事業(ここでは「中核事業」と呼びます)を継続させるための「方針」です。何らかのリスクにより被災して必要な操業度に達成していない中核事業における重要業務を、目標復旧時間内に目標の操業度まで回復させる方法であり、企業の戦略としてこれを意思決定し、ステークホルダー間で情報共有する必要があるのです。

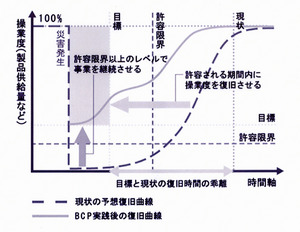

これらを1つの図で表現したのが、いわゆる「復旧曲線図」です。

BCPの戦略は、そうなってはいけない最悪の曲線(図中破線の曲線)を、訓練や事前対策などを行うことで復旧時間を早め、目標復旧時間内に目標の操業度まで引き上げる(図中実線の曲線)ための企業活動です。

では、被災した重要業務をどのように回復させればよいのでしょうか?

例えば食品メーカーでは、地震といった広域災害が発生し、被災地を中心に食料・飲料水の需要が高まる事が予想され、生産品目によっては目標となる操業レベルを通常より引き上げることが必要かもしれません。

また、「いつまでに復旧してほしい」という取引先のニーズにも大きく左右されます。取引先が事業継続計画で設定している目標復旧時間を達成するためには、それよりも短い時間で自社の目標復旧時間を設定し、必要量を必要時間内に届けなければなりません。

このように、市場ニーズ、取引先の事業継続戦略、事前対策の投資に対する費用対効果などを考慮しながら、「自社にとって最適な復旧曲線を描く」ことこそ、BCP戦略と言えます。単に曲線を描くのではなく、そこには経営理念から導かれる、経営戦略や事業戦略と合致した事業継続の戦略が表現されていなければなりません。

そして決定した復旧曲線は、取引先や市場に対し経営者がコミットメント(約束)しなければなりません。BCMが経営管理活動たる理由はそこにあります。そして公約した以上、その実効性は高く問われることになるのです。

これらを実現するには社内の体制作りが重要です。BCP策定で何をするのか。できあがったBCPをPDCAサイクルで運用するのに何が必要か。活動のタスクを洗い出し、それに必要な人数を考えると、専門部署として構成するのが理想ですが、他の業務と兼務している場合が多いようです。その場合でも関連部署から数名を募りタスクフォースを編成するとよいでしょう。

以上、BCPの戦略について考えてみました。次回は具体的な減災対策について解説したいと思います。

大成建設では、従来から「人がいきいきとする環境を創造する」という企業理念のもと、安全で快適な生活環境の整備を通じて社会の持続的発展に貢献することを企業活動の大きな目標としています。

自然との調和を大切にしながら、より豊かな未来を築くことは社会共通の願いです。次の世代へと受け継がれていく新しい価値の創造を目指して、これからも真摯な姿勢で事業活動に取り組んでいきたいと考えています。

大成建設株式会社

- 2012.03.30

- 第10回(最終回) 実効性の高いBCPに向けて

- 2012.03.30

- 第9回 BCPの運用3

- 2012.03.30

- 第8回 BCPの運用2

- 2012.03.30

- 第7回 BCPの運用

- 2012.03.30

- 第6回 BCPに必要な書類について

- 2012.03.30

- 第5回 具体的な減災対策

- 2012.03.30

- 第4回 減災対策の進め方

- 2012.03.30

- 第3回 BCP戦略の要は「最適な復旧曲線」を描く事です

- 2012.03.30

- 第2回 BCPは何からはじめるか。ビジネスの現状把握からはじめよう

- 2012.03.30

- 第1回 今回の震災から、BCP構築の必要性を考える(Business Continuity Plan)